当前位置:正文

欧洲杯体育就像这本短篇演义集的名字-开云·kaiyun(中国)官方网站 登录入口

文|戴蓉欧洲杯体育

读残雪的演义,必须收尾住想听故事的生机。作家似乎不屑于讲传统道理上的故事,她的作品更像是纪录东说念主物的见闻和幻想并将两者同一起来,进而构建出一个高出践诺的寰球。

迷宫指的是充满复杂通说念,过问后很难找到出口或到达中心说念路的建筑物,常用来比方复杂深重的问题或难以捉摸的局面。用“迷宫”来隐喻残雪近几年创作的新演义,我认为至极恰切。这几篇演义呈现的时辰、空间、须臾即逝的意想有种迷东说念主的冒险气质,读者一朝深刻其中,阅读步履自己便成了一种千里浸式体验,需要我方去探索智力完成。

《迷宫》仍然持续残雪一贯的实验性超践诺作风,看起来实竟然在的东说念主物却跻身于离奇罪恶的事件中,他们时时半梦半醒,联想力天马行空。就像这本短篇演义集的名字,他们的梦和幻象好比是一个深广的迷宫,迷宫中的东说念主免不了要迷途,但这些道理道理的东说念主民风了兜兜转转,有的以至乐于迷途。《苍姨的蜘蛛湾》如斯起原:“苍姨终于从‘蜘蛛湾’那些绕来绕去的小街弄堂里走出来了。‘蜘蛛湾’这个地名是苍姨取的,最近苍姨对这个地点着了迷,天一黑就往内部钻,一钻进去就迷途。迷过一次路之后苍姨就发现她其实并不局促迷途,她以至——可爱迷途。这不,她又迷途了。她资格了险情,她在朝晨前从那些蜘蛛丝的缠绕中走出来了。啊,何等奇妙的夜晚!何等强烈!”

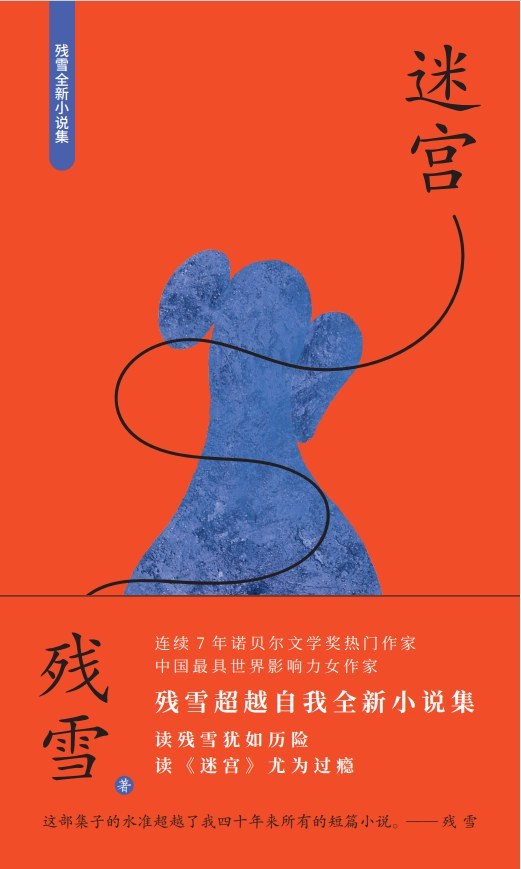

《迷宫》。

《西双版纳的太阳》中的咕咕要去不雅察台看日落,却误闯到一个岩洞里,在暗澹中摸索、下千里。“这是奈何回事?我有些恐惧,但更多的是敬爱”。《西双版纳的管事》里,米姨下山时一条路造成了三条,她便璷黫挑选一条往下走。她想,归正往下走总会到达山脚的。没走多远路又分叉了,她又璷黫选一条往下。说念路握住分叉,自后她都懒得想了,仅仅迈动脚步。茉莉姨从前在内地时是个路盲,相等怕迷途,到西双版纳多年后,“她说她终生最大的乐事即是在一大片浓密的树林里迷途”。

对残雪来说,似乎梦和幻象才是文体主题和生涯道理的终极体现。它们是离奇罪恶的,但同期又无比真正。固然,一味解说梦幻就像一个策划得过分复杂的迷宫,容易让东说念主瞋目而视,从而失去探索的乐趣。因此,作家必须在梦与真正之间配置一种均衡,一朝失手,演义的魅力很可能就会褪色,奏效与否端看作家的功力。残雪的哥哥邓晓芒曾说过“残雪的作品是一种形而上学,一种用综合的女性直观写出来的好意思丽的形而上学”。《迷宫》中的作品正是文体与形而上学交融意会的闇练之作,它们一如既往地持续了残雪专有的写稿作风,聚焦东说念主物内心深处对自我的领悟与探索,指令读者去念念考个体谢寰球中的位置和价值。

与早年的作品比较,残雪的新作呈现出一种和蔼宁静的舒坦。《西双版纳的管事》有只放心相差民居的老象。“米姨一直将老象看作山神相通的动物,它现鄙人山了,这是什么样的豪举!”这只大象让我想起2020年一群野象从西双版纳州过问普洱市,一说念北迁后又复返的事件。这群象在很长一段时辰里成了新闻的主角,它们的出行也像这篇演义里的老象相通精巧而有尊荣。老蟾蜍、黑翅白点的蝴蝶看似诡异,但其实是东说念主与当然的皆集,代表善意的指示。苍姨带到蜘蛛湾的雨伞、笠帽、通火钩和膏药这些物件究竟有何寓意,不同的东说念主大约有各自的谜底。

残雪的演义中向来有两种力量在缠斗:一是践诺生涯的没趣、等闲、失误和无奈,另一种是对精神之好意思的向往、追寻。在《迷宫》中,后者明显占了优势,书中东说念主物的灵魂都在奋勉向高远的范围飞升。在践诺和梦幻里跳动起飞的父老和年青东说念主相互传递活力与但愿。《地心访客》里的离子,家东说念主对他的条目是“心胸寰球”,大叔则说他是种子。《苍姨的蜘蛛湾》里的苍姨,对街上的年青东说念主喊的是“我要赌你们每个东说念主的好意思梦”。残雪说:“我的作品是为将来写的,是为年青东说念主写的。”这极少在《迷宫》中的歌剧《陨石山》里体现得尤为明显,陨石山是不吉之地,但年青东说念主们不曾放手,他们有斗志有弘愿,歌剧以“坚决的春之声,不可拦阻的生命力”作结。

好的迷宫不会给东说念主逼仄的感受,它展现的是一种流动、恢弘、充满变化的景色,诱骗东说念主们在挪动中探索。残雪的《迷宫》就有这么一种精巧的诱骗力,书中的演义和歌剧弗成浅陋地用好意思或小巧来形色,但它们在给你敷陈一种专有的体验。若是你感受到这异乎寻常的力量,也许你就明白了纯文体追求的另一个好的程序。当你读了一部好作品后,你会合计我方涣然一新,联想力的鸿沟得以拓展,以至领悟体系也会稍稍窜改。从某种进度上来说,读者在合上书后对著作的意想、结构、逻辑仍在捏续盘考、解读、试吃,这恰正是一部好作品馈馈遗读者的比故事更荒芜的礼物。

(作家为复旦大学教练)欧洲杯体育